Le nouveau cadre budgétaire du Pacte de stabilité : Une mise en œuvre dogmatique et une régression dangereuse

English also available below

Les nouvelles règles budgétaires européennes ont été promulguées au journal officiel de l’Union européenne le 30 avril 2024, le règlement relatif à la surveillance budgétaire multilatérale, le règlement sur la correction des déficits excessifs et la directive sur le cadre budgétaire.

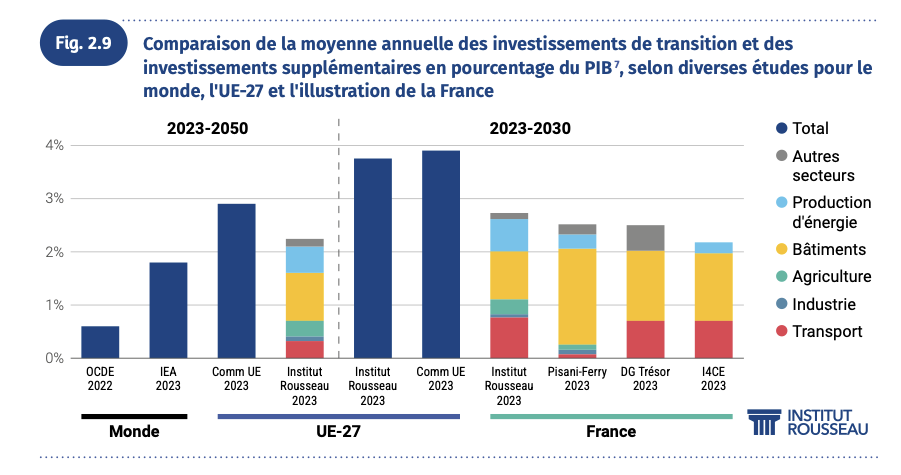

Ces règles permettront-elles de couvrir les besoins d’investissements dans la décarbonation, la santé, l’éducation ou les logements maintenant largement documentés (voir par exemple le rapport de l’Institut Rousseau et le graphiques ci-dessous, le rapport conjoint de deux instituts de recherche allemands qui estiment le besoin en investissements supplémentaires de l’Allemagne à 600 milliards sur 10 ans, soit par an 1,4 % du PIB ou le rapport conjoint de la Confédération européenne des syndicats et de la New Economic Foundation) ?

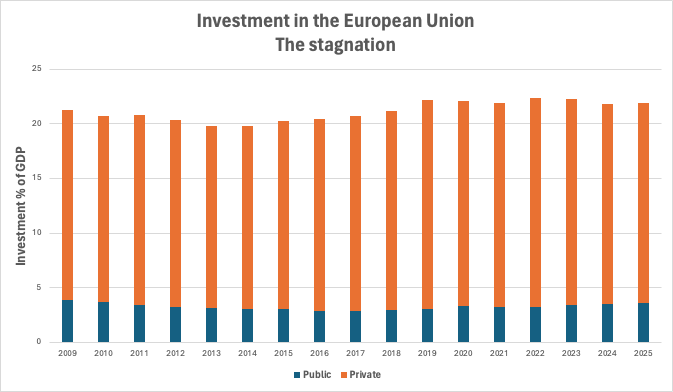

Les prévisions économiques de printemps de la Commission européenne donnent la réponse empirique : les investissements public et privé stagnent au lieu d’augmenter. Ceci n’est malheureusement pas une surprise. Avec la coalition Fiscalmatters qui rassemble des organisations de la société civile et des syndicats, nous avions alerté sur les contraintes que ces nouvelles règles vont imposer aux dépenses publiques nationales.

Dans la note à télécharger ici nous revenons sur la façon dont le nouveau cadre budgétaire va s’appliquer. Nous dévoilons une face cachée : la méthode utilisée pour calculer les contraintes qui s’imposent aux dépenses publiques. Cette méthode n’est pas précisée dans les règlements. Elle ne fait que l’objet d’un renvoi à un document technique de la Commission (voir le « Debt sustainability monitor 2023 » plus particulièrement les chapitres I.2 et II.1 et pour l’arithmétique Annexe 3, P. 131).

Nous montrons que cette méthode est déterminante. Son application est responsable du sous-investissement. Elle doit et peut être soumise à une analyse critique et être contestée. Malgré un narratif incluant des objectifs sociaux et environnementaux, le noyau dur ignore les coûts et les risques pour le système économique, et donc incidemment pour la viabilité de la dette, d’un sous-investissement social et environnemental, y compris dans la décarbonation et l’adaptation au changement climatique. Pour l’essentiel, le montant des dépenses publiques « autorisées » aujourd’hui est calculé à partir de projections pour les 14 à 17 prochaines années d’un taux d’intérêt et d’une variable non-observable, le PIB potentiel. De telles projections comportent nécessairement leur lot de préjugés et d’arbitraire et ne doivent pas échapper au débat non seulement entre « économistes », mais aussi politique.

Concernant la croissance du PIB le débat entre les responsables de la Direction générale des Affaires économiques et financières de la Commission européenne et des économistes universitaires devrait être relancé. Concernant les taux d’intérêt de nombreuses analyses, y compris du FMI, vont à l’encontre de l’hypothèse d’une hausse à long terme retenue par la Commission (voir par exemple non exclusif : FMI, Avril 2023, Perspectives de l’économie mondiale, Chapitre 2).

Le contrôle démocratique de cette méthode est cependant réduit à un minimum. Les règlements prévoient que le futur Parlement aura tout juste la possibilité de demander que la Commission européenne en fasse une présentation. Malgré son minimalisme cette opportunité devrait être saisie afin d’apporter une pierre au débat sur la cohérence entre les nouvelles règles et les objectifs européens environnementaux et sociaux.

Au cours des trois prochains mois l’essentiel va cependant se jouer au niveau national. Les États membres sont tenus de présenter d’ici le 20 septembre des plans de réformes structurelles et une programmation budgétaire à moyen terme. Ces plans serviront également de base aux budgets nationaux de 2025 et des années qui suivent. Ceci ouvre l’opportunité à des débats dans chaque État membre qui pourront contribuer à saper et faire évoluer un paradigme qui néglige les coûts et les risques de sous-investissements sociaux, climatiques ainsi qu’environnementaux et s’appuie sur des hypothèses macroéconomiques contestables et contestées.

Les anciennes règles budgétaires ont été suspendues pendant quatre ans pour cause de COVID, puis de guerre en Ukraine et de crise de l’énergie. Les politiques budgétaires n’étaient plus guidées par des règles comptables mais par la délibération entre gouvernements responsables sur les priorités politiques et une analyse multidimensionnelle des besoins. Les résultats ont plutôt été probants.

La complexité et les incertitudes de la situation actuelle imposent que les décisions soient prises en multipliant les points de vue, en prenant en compte les interactions entre l’économie et le social, entre l’économie et l’environnement et le climat. Il s’agit de diversifier les sources d’expertise et les modèles.

Les modalités d’application dogmatiques et unidimensionnelles des nouveaux règlements constituent une dangereuse régression.

The new budgetary framework of the Stability Pact: A dogmatic implementation and a dangerous step backwards

The new European budgetary rules were promulgated in the Official Journal of the European Union on 30 April 2024: the regulation on multilateral budgetary surveillance, the regulation on the correction of excessive deficits and the directive on the budgetary frameworks.

Will these rules make it possible to cover the need for investment in decarbonisation, health, education or housing, which has now been widely documented (see, for example, the report by the Rousseau Institute and the graph below, the joint report by two German research institutes, which estimate that Germany needs 600 billion in additional investment over 10 years, or 1.4% of GDP per year, or the joint report by the European Trade Union Confederation and the New Economic Foundation)?

The European Commission’s spring economic forecasts give the empirical answer: public and private investment is stagnating rather than increasing. Unfortunately, this comes as no surprise. Together with the Fiscalmatters coalition of civil society organisations and trade unions, we warned of the constraints that these new rules will impose on national public spending.

In the note to be downloded here, we take a look at how the new budgetary framework will be applied. We reveal a hidden face: the method used to calculate the constraints on public spending. This method is not specified in the regulations. It is only referred to in a technical Commission document (see the « Debt sustainability monitor 2023« , in particular chapters I.2 and II.1, and for the arithmetic Annex 3, p. 131).

We show that this method is decisive. Its application is responsible for under-investment. It must and can be subjected to critical analysis and challenged. Despite a narrative that includes social and environmental objectives, its hard core ignores the costs and risks for the economic system, and therefore incidentally for debt sustainability, of social and environmental under-investment, including in decarbonisation and adaptation to climate change. Essentially, the amount of public spending ‘authorised’ today is calculated on the basis of projections for the next 14 to 17 years of an interest rate and an unobservable variable, potential GDP. Such projections inevitably contain their share of prejudices and arbitrariness, and must not escape debate not only among ‘economists’, but also politically.

As far as GDP growth is concerned, the debate between officials from the European Commission’s Directorate-General for Economic and Financial Affairs and academics should be relaunched. With regard to interest rates, numerous analyses, including those of the IMF, run counter to the assumption of a long-term increase adopted by the Commission (see for example, but not exclusively: IMF, April 2023, World Economic Outlook, Chapter 2).

However, democratic control of this method is reduced to a minimum. The regulations stipulate that the future Parliament will have just the possibility of requesting that the European Commission make a presentation. Despite its minimalism, this opportunity should be seized to contribute to the debate on the coherence between the new rules and Europe’s environmental and social objectives.

Over the next three months, however, the main game will be played out at the national level. Member states are required to submit medium-term structural reform and budgetary plans by 20 September. These plans will also serve as the basis for the national budgets for the year 2025 and the years beyond. This opens the door to debates in each Member State that should help to undermine and change a paradigm that neglects the costs and risks of underinvestment in social, climate and environmental issues and is based on questionable and contested macroeconomic assumptions.

The old budgetary rules were suspended for four years because of COVID, then because of the war in Ukraine and the energy crisis. During this time fiscal policies were no longer guided by accounting rules but by deliberation between responsible governments on political priorities and a multidimensional analysis of the needs. The results have been rather convincing.

The complexity and uncertainties of the current situation mean that decisions have to be taken from many points of view, taking into account the interactions between the economy and society, and between the economy and the environment and climate. This means diversifying sources of expertise and models.

The dogmatic and one-dimensional implementation modalities of the new regulations that is about to take place is a dangerous step backwards.